Dopo le parole irresponsabili dell’Ammiraglio Cavo Dragone, – frasi in contrasto con l’Art. 244 del nostro Codice Penale, – Putin risponde alle minacce subite, ma per la propaganda che ci ha raccontato di pale e microchip, diventa lui quello che minaccia.

Siamo spettatori di una schizofrenia geopolitica senza precedenti, un teatro dell’assurdo dove la realtà sul campo e la narrazione mediatica non solo divergono, ma abitano due universi paralleli.

Mentre i veri decisori internazionali tentano, con fatica, di aprire canali di comunicazione tra la Florida e il Cremlino, l’Europa sbraita, intrappolata in un provincialismo fallimentare.

La settimana appena trascorsa doveva essere cruciale. E lo è stata, ma non come vi hanno raccontato.

IL SILENZIO DOPO LE CINQUE ORE: IL FALLIMENTO DI WITKOFF E IL REALISMO NEGATO

Steve Witkoff e il team di Trump si sono seduti con Vladimir Putin. Cinque ore di colloquio. Un’eternità in diplomazia. Il risultato? “Nessuna intesa”, “Nessun accordo”.

I media nostrani, con una superficialità disarmante, lo hanno liquidato come un fallimento o, peggio, come la prova dell’intransigenza russa.

Chiunque sia sano di mente, però, sapeva che non ci sarebbe stato un cessate il fuoco immediato, perché la Russia sta vincendo sul campo e l’Occidente continua a presentarsi al tavolo con le pretese di un bambino capriccioso.

Mosca chiede il riconoscimento di quanto sta prendendo con la forza: niente NATO e riconoscimento dei territori. Kiev e Washington rispondono con “Nessuna concessione”.

È un dialogo tra sordi, inoltre le “cinque ore” dimostrano che Washington sta trattando sopra la testa dell’Europa, di quell’Europa che paga il conto anche se conta come il nulla elevato a potenza zero.

IL PARADOSSO DELL’AGGRESSORE DIFENSIVO: LA DERIVA DELLA NATO

Prendiamo le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

Parole gravissime che meriterebbero l’attenzione della Magistratura, in nome del Codice Penale italiano, che punisce chi mette a rischio la sicurezza nazionale.

Un uomo di mare, un tecnico, che improvvisamente si avventura in una semantica orwelliana. Parlare di “attacco preventivo” come di una misura difensiva non è solo un ossimoro, ma è la distruzione delle stesse fondamenta dell’Alleanza Atlantica, nata per proteggere e non per colpire per primi.

Affermare che “forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario” tradisce una frustrazione operativa che diventa un azzardo che mette a rischio la nostra sicurezza.

Dragone si interroga sul quadro giuridico, sui vincoli etici che le democrazie impongono. Ma quei vincoli non sono debolezze; al contrario, sono proprio ciò che ci rende democratici.

Se per combattere il mostro diventiamo il mostro, cancellando etica e giurisdizione, cosa stiamo difendendo esattamente?

La missione Baltic Sentry pattuglia acque calme, ma l’ammiraglio ne deduce che la deterrenza funziona.

Ma la deterrenza vera è silenziosa. Quando un vertice militare sente il bisogno di teorizzare pubblicamente l’attacco preventivo, non sta facendo strategia, ma pessima comunicazione di crisi.

Oltretutto, anche solo ipotizzare un’aggressione a una superpotenza nucleare dimostra incompetenza e inaffidabilità.

E la risposta di Mosca, prevedibile come la notte dopo il giorno, non si è fatta attendere: un assist perfetto per la propaganda russa che ora può dipingere l’Occidente come una minaccia esistenziale.

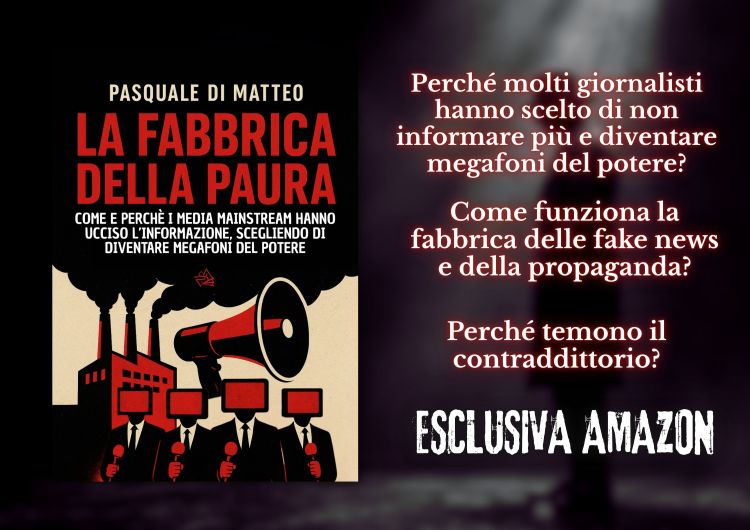

LA FABBRICA DELLA PAURA: COME TRASFORMARE “NON VI ATTACCHEREMO” IN “INVASIONE IMMINENTE”

Putin dichiara: «Non andremo in guerra con l’Europa, l’ho detto cento volte. Ma se l’Europa vuole farlo, siamo pronti».

Cosa titolano i giornali il giorno dopo? “Putin minaccia l’Europa”, “Pronti alla guerra”.

È una manipolazione della Comunicazione in stile 1984 di Orwell.

Si prende la clausola condizionale (“se l’Europa vuole”) e la si trasforma in intenzione attiva, in una distorsione che serve a giustificare le follie belliciste di cui parlavamo poc’anzi, come le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sull'”attacco preventivo”.

Se convinci l’opinione pubblica che il mostro sta per sfondare la porta, allora l’attacco preventivo non sembra più una follia illegale, ma una necessità di sopravvivenza. È ingegneria sociale applicata alla guerra.

LA LEVA DI CROSETTO: CURARE UN PAESE SANO CON MEDICINE TOSSICHE

Spostiamoci sul fronte interno, dove il Ministro della Difesa Guido Crosetto sembra voler rincorrere le ombre francesi e tedesche proponendo una riserva ausiliaria, anticamera di una leva volontaria. Diecimila uomini oggi, trentacinquemila domani.

Per fare cosa?

Lo storico Lucio Caracciolo, ha smontato il giocattolo.

Non c’è minaccia alle porte. I carri armati russi non stanno valicando il Brennero, ma faticano a tenere un villaggio nel Donbass, come ci confermano gli stessi media informativi italiani.

La proposta di Crosetto non risponde a un’esigenza militare reale, ma a una “retorica dell’emergenza”. È un tentativo maldestro di militarizzare la coscienza civile, di instillare quella paura cheè il collante più economico per tenere insieme un elettorato smarrito.

Tutto per soddisfare le lobby delle armi. E quando hai interessi in Leonardo, può succedere di farsi prendere la mano.

Ma attenzione: la leva, anche se volontaria, è materia politica radioattiva. Se Giorgia Meloni dovesse avallare questa linea, si troverebbe a gestire un cortocircuito tra la realtà percepita dagli italiani (che vogliono lavoro, sanità, stabilità e la fine della guerra a larga maggioranza) e la realtà immaginata dai suoi ministri (trincee, riservisti e guerra a oltranza).

E, nel segreto dell’urna, gli italiani sanno cambiare opinione rapidamente, soprattutto chi ha espresso voti di protesta in precedenza.

L’ESCALATION MARITTIMA: IL GIOCO PERICOLOSO NEL MAR NERO

Mentre ci distraiamo con la retorica, nel Mar Nero sta accadendo qualcosa di gravissimo, colpevolmente sottaciuto. L’Ucraina ha iniziato a colpire navi mercantili, petroliere e non, usando la scusa della “flotta ombra”.

Hanno colpito una nave che trasportava olio di girasole diretta in Georgia. Non petrolio per finanziare la guerra. Hanno attaccato il cibo.

Kiev dice «Non siamo stati noi, sono stati i russi a bombardarsi da soli». Una narrazione che fa breccia solo in chi ha creduto alle sciocchezze su pale e microchip, simile a quella del Nord Stream o del missile in Polonia.

Intanto, Erdogan è furioso. La Turchia vede minacciata la sicurezza nel suo “cortile di casa”.

Da Mosca avvertono che se l’Ucraina continua a colpire le navi, rivaluteranno la libertà di navigazione.

Tradotto dal diplomatichese: Odessa potrebbe essere chiusa per sempre. Trump, che aveva elogiato Odessa, ora si trova davanti a un dilemma creato dall’irresponsabilità di chi ha armato la mano di Kiev per colpire obiettivi civili in acque internazionali.

IL MALESSERE DI BRUXELLES E LA FRUSTRAZIONE DEL BELGIO

Spostiamoci a Bruxelles, dove la dissonanza cognitiva regna sovrana, dove si continua a spingere per il prestito da 140 miliardi garantito dagli asset russi congelati. Ma il Belgio, custode di questi asset, ha rotto il fronte del silenzio.

Il Ministro degli Esteri belga, infatti, ha definito la proposta della Commissione come “la peggiore opzione”, esprimendo frustrazione per non essere stato ascoltato.

L’Unione Europea, guidata dalla Von der Leyen, sta agendo attivamente contro gli interessi nazionali dei suoi stessi membri pur di alimentare la macchina bellica. È un paradosso istituzionale, un’unione nata per la pace che sacrifica la stabilità economica dei suoi membri sull’altare di una guerra per procura.

IL DESTINO DEI GENERALI: QUANDO LA VERITÀ È UN REATO D’OPINIONE

Ricordate l’ammiraglio tedesco Schönbach? Fu costretto alle dimissioni a gennaio 2022 per aver detto che la Russia voleva rispetto e che la Crimea era persa per sempre.

La sua era un’analisi realista, magari cinica, ma basata sui rapporti di forza.

Ebbene, fu “punito” per aver detto una verità inaccettabile per la narrazione dominante, che lo definì filo-putiniano.

Oggi, Cavo Dragone dice l’opposto: evoca scenari apocalittici, attacchi preventivi, aggressività. Mette a repentaglio non soltanto la sicurezza nazionale dell’Italia, ma dell’intera Europa. Ciononostante, rimane al suo posto, nonostante la gravità inaudita – nonché illegale, per il nostro Diritto, – delle sue parole.

Viviamo in un’epoca in cui il vertice militare non è più valutato sulla competenza, come si evince, ma sulla sua aderenza allo storytelling politico. Schönbach raffreddava gli animi e fu cacciato; Dragone gioca per la propaganda occidentale, perciò viene confermato.

Ma le parole pesano come pietre. In un mondo iperconnesso, suggerire un attacco preventivo non è un’ipotesi accademica: è benzina sul fuoco e c’è da attendersi risposte sullo stesso tono.

TECNOLOGIA, NON CARNE DA CANNONE

La deterrenza è necessaria, sia chiaro. Ma nel 2025 la si ottiene con la supremazia tecnologica, con l’intelligence satellitare, con la cyber-security, non reintroducendo la naja o mandando riservisti allo sbaraglio.

Siamo di fronte a un bivio. Da una parte c’è la propaganda della paura, utile a giustificare spese folli e a coprire l’irrilevanza diplomatica dell’Europa; dall’altra c’è il realismo politico: la guerra finirà con un negoziato tra Washington e Mosca, sopra le nostre teste.

Sarebbe saggio, per la classe dirigente italiana ed europea, abbassare i toni, smetterla di evocare fantasmi e concentrarsi su come ricostruire un ruolo credibile, invece di prepararsi a guerre che non possiamo permetterci né finanziariamente né militarmente, guerre che non dobbiamo combattere e – fortunatamente – non siamo chiamati a combattere, se non nelle sciocchezze partorite da chi ci ha raccontato di pale, muli e microchip e continua a prenderci tutti per i fondelli.

Il resto è solo rumore di fondo.

E gli italiani, statene certi, iniziano a essere stanchi di tutto questo teatrino di scemenze. Perché quando le scemenze mettono a rischio le case e le vite di noi tutti, diventano qualcosa di più serio. Qualcosa contro cui vale la pena svegliarsi.

Prima che sia troppo tardi.

Dott. Pasquale Di Matteo

Giornalista freelance, esperto di Politiche Internazionali ed Economia, Comunicazione e Critica d’arte. Laureato in Scienze della Comunicazione, con un Master in Politiche internazionali ed Economia, rappresenta in Italia la società culturale giapponese Reijinsha.Co.