Mentre le fronde delle palme di Mar-a-Lago oscillano pigramente sotto il sole della Florida, a migliaia di miglia di distanza il fango delle trincee del Donbass inghiotte l’ultimo respiro di giovani che non vedranno mai la primavera del 2026.

È un paradosso geografico e morale che definisce il nostro tempo: il destino di un popolo viene tracciato tra i marmi di un club esclusivo, mentre la realtà del fronte macina carne umana con la precisione di un orologio svizzero.

Volodymyr Zelensky è volato da Donald Trump con la postura di chi non ha più tempo per l’orgoglio, portando con sé un’Ucraina che, rispetto al 2022, è un organismo ferito, privato di milioni di suoi figli fuggiti altrove e segnato indelebilmente da centinaia di migliaia di giovani corpi spezzati, oggi prigionieri di una sedia a rotelle o di un trauma che nessuna diplomazia potrà mai curare.

Una forza lavoro che non c’è più, così come non ci sono più porzioni di territorio che nel 2022 c’erano ancora, quando il leader di Kiev fu spinto a combattere da Boris Johnson e i leader europei, al suono di «andate e combattete. Fino alla vittoria finale contro Mosca.»

L’ACCORDO POSSIBILE E L’OMBRA DI FEBBRAIO

Il linguaggio del potere è improvvisamente mutato.

Non si parla più di “vittoria totale”, ma di percentuali di fattibilità. Lo stesso Zelensky, al termine di un colloquio che ha il sapore di un’ultima chiamata, ha dichiarato che il piano di pace in venti punti è stato ormai «concordato al 90%», sottolineando come le «garanzie di sicurezza sono una pietra miliare fondamentale per il raggiungimento di una pace duratura».

È un’ammissione di realismo. Il 90% è una cifra che profuma di speranza, ma quel 10% mancante è un abisso fatto di terra, sovranità e orgoglio nazionale.

Donald Trump, con la sua consueta arroganza da negoziatore che non teme il conflitto, ha rilanciato con un ottimismo che sfida la logica del campo di battaglia: «Se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane».

Eppure, la pace non è un contratto immobiliare, ma un processo che richiede il consenso di chi, a Mosca, continua a scommettere sul logoramento dell’Ucraina e dei paesi che la sostengono militarmente ed economicamente, visto che Kiev non ha più nemmeno i soldi per pagare la Pubblica Amministrazione, senza gli aiuti dell’Europa.

COSA RESTA DELL’UCRAINA?

Da un punto di vista sociologico, l’Ucraina odierna è un Paese profondamente diverso da quello che, nel febbraio 2022, stava per siglare accordi in Turchia.

Allora, i confini erano più ampi, le città erano popolate da una classe media in fermento e il futuro, seppur minacciato, appariva integro, con una classe politica legittimata e dotata di un peso specifico maggiore.

Oggi, Kiev si sta piegando sotto il peso degli scandali finanziari, milioni di ucraini sono fuggiti all’estero, altre migliaia hanno disertato, chilometri di territori non ci sono più e, ogni metro di terra riconquistato o perduto, viene pagato con un debito demografico che l’Ucraina piangerà per i prossimi cinquant’anni.

Mandare ventenni a morire per spostare una linea di confine di pochi chilometri, mentre la popolazione civile evapora verso l’Europa occidentale, è una strategia criminale e scellerata che non sta più in piedi.

L’economia della guerra ha i suoi ritmi, ma anche il grado di sopportazione di un popolo ha il suo.

È tempo di riconoscere che la diplomazia non è una resa, come, invece, hanno fatto credere i maestri della propaganda guerrafondaia, ma è l’unico atto di amore rimasto verso una gioventù che merita di costruire il futuro, non di essere sepolta.

IL REALISMO GELIDO DI KYRYLO BUDANOV

Mentre i politici cercano la foto perfetta, la mente dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, getta acqua gelida sui facili entusiasmi.

Per il capo del GRU, la guerra ha una sua inerzia cinetica che ignora le strette di mano in Florida.

Budanov individua in febbraio il «periodo più favorevole» per un accordo, non per una questione di buona volontà, ma per ragioni tattiche e climatiche. Tuttavia, il suo sguardo si spinge più in là, verso un 2026 che Mosca ha già pianificato a tavolino, prevedendo il reclutamento di altri 409mila uomini.

«Putin dice che la Russia avanza? Ma qual è il prezzo di questi progressi? Vi immaginate più o meno quanto costa un giorno di guerra? È costoso anche per gli standard della Russia», osserva Budanov con la freddezza di chi analizza un bilancio aziendale.

La Russia non si fermerà per bontà d’animo, ma per esaurimento. E l’Ucraina deve decidere se può permettersi di aspettare che quel momento arrivi, come vorrebbero i leader europei, per non perdere la faccia di fronte ai rispettivi elettori e sponsor.

EUROPA E USA: UNA CONVERGENZA NECESSARIA

Il ruolo dei “Volenterosi”, guidati da Emmanuel Macron e monitorati da Ursula von der Leyen, sarebbe quello di fornire lo scheletro alle garanzie di sicurezza che Trump ha promesso a Kiev.

La premier italiana Giorgia Meloni è stata netta nel richiamare la Russia alle sue responsabilità: «Spetta alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato».

Ma la verità è che il tavolo delle trattative è oggi un palcoscenico dove l’Europa cerca di non restare schiacciata tra l’isolazionismo potenziale di Washington e l’imperialismo muscolare di Mosca. Von der Leyen ha ribadito che servono «garanzie di sicurezza incondizionate sin dal primo giorno», perché una pace senza protezione è solo una tregua per permettere all’aggressore di ricaricare le armi.

Più o meno, lo stesso concetto ribadito da quattro anni anche da Mosca, che non vuole un cessate il fuoco che serva solo a Kiev e volenterosi per ricaricarsi.

IL DOVERE MORALE DELLA FINE

Non possiamo più permetterci il lusso di analisi geopolitiche distaccate.

Ogni ora spesa a limare quel 10% mancante dell’accordo è un’ora in cui un chirurgo a Kiev deve amputare un arto a un ragazzo che avrebbe dovuto essere all’università.

La politica internazionale deve smettere di essere un esercizio di posizionamento e tornare a essere l’arte di salvare esseri umani. Quanti più possibile.

Se l’incontro di Mar-a-Lago porterà davvero a un vertice a Washington in gennaio, quello dovrà essere il luogo in cui il pragmatismo economico di Trump e la necessità esistenziale di Zelensky percorreranno la via della responsabilità.

L’Ucraina ha già dato tutto ciò che poteva dare; chiederle di continuare a mandare a morire altri giovani per l’orgoglio e la scelleratezza dell’Occidente non è più una strategia, ma un crimine contro il futuro dell’Ucraina.

La pace non è solo l’assenza di bombe e lo stop a nuovi morti e nuovi mutilati, ma è soprattutto il ritorno alla possibilità di immaginare un domani che non sia scritto nel fango di una trincea.

Bisogna dare un seguito alle parole del Papa: «Fragili sono le menti e le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l’insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna di cui sono intrisi i roboanti discorsi di chi li manda a morire.»

Perché al fronte non ci sono “eroi” da copertina, ma ragazzi con la paura negli occhi, strappati ai loro sogni per diventare carne da macello in una guerra che non hanno scelto, ma che alti funzionari in giacca e cravatta e tailleur hanno voluto per propri interessi finanziari e geopolitici.

Il grido del Papa non può e non deve restare un urlo solitario nel deserto.

La pace dà fastidio, inutile illuderci. Dà fastidio ai leader europei che, chiusi nei loro palazzi, continuano a soffiare sul fuoco del conflitto per interessi geopolitici e ciniche strategie di riarmo.

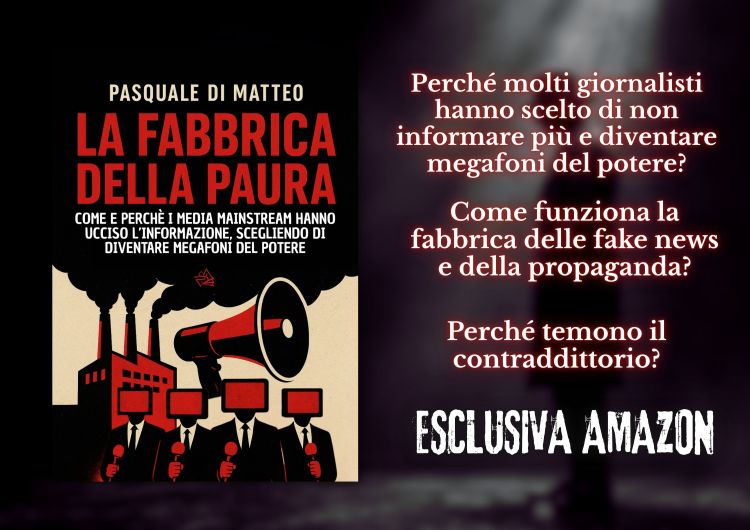

E dà fastidio ai giornalisti della propaganda, quelli per cui la guerra è ridotta ad “aggressore e aggredito” ancora oggi.

È facile parlare di “vittoria a ogni costo” quando il costo lo pagano i figli degli altri. È facile riempirsi la bocca di retorica mentre si mandano giovani vite a schiantarsi contro il muro della menzogna, mentre si sta comodi sul divano.

Ma è ora di fermarsi.

La pace non è una resa, è l’unico atto di coraggio e di saggezza rimasto per salvare ciò che resta dell’Ucraina.

Certamente, la pace è un crimine per chi ha puntato tutto sulla guerra, come i leader europei, e per chi tifa alla guerra dal divano di casa, dal calduccio dei talk show o dalle redazioni di chi ha veicolato fake su pale, muli e microchip.

E, proprio per questo, è l’unica cosa giusta da fare per tutti gli altri.