La frattura è insanabile?.

Mentre gli Stati Uniti, sotto la spinta pragmatica e dirompente della nuova dottrina Trump, virano verso un isolazionismo calcolato, cercando accordi economici, business e una pace che liberi risorse per la competizione interna e per focalizzare l’attenzione sulla Cina, l’Europa è rimasta sola. Orfana e terrorizzata.

E come reagisce un organismo insicuro quando perde il suo protettore? Con l’aggressività.

Il bellicismo nostrano, caratterizzato da una certa ansia da prestazioni, non è segno di forza, ma somiglia più all’isteria di chi sa di non avere argomenti razionali.

D’altronde, le motivazioni logiche per il riarmo e l’escalation non reggono più all’analisi dei fatti: l’economia europea sanguina, la strategia delle sanzioni è un boomerang e l’ombrello americano si sta chiudendo.

Per questo la politica deve alzare la voce e puntare sulla paura, perché, se si fermasse a riflettere, dovrebbe ammettere il fallimento totale di decisioni suicide.

LA NARRAZIONE IMPOSSIBILE: IL MITO DELLA VITTORIA TOTALE

Lo studio norvegese Europe’s Choice, osannato dalla stampa mainstream come il Vangelo della convenienza bellica, è l’esempio perfetto di come l’ideologia abbia divorato la matematica; ci dicono che finanziare la guerra costa meno che avere Putin vincitore.

Gli autori dello studio dimenticano solo di mettere nero su bianco il numero degli ucraini da mandare a morire perché le loro previsioni bislacche si verifichino.

I numeri, se si ha l’onestà intellettuale di leggerli, disegnano un’utopia logistica: citano 95 brigate, 8 milioni di droni, migliaia di carri armati che non esistono in nessun magazzino occidentale. E soprattutto, quattro anni. Altri quattro anni di massacro di ucraini?!

È un piano che richiede un dispiegamento industriale che l’Europa deindustrializzata non può sostenere e, fattore ancor più tragico, un capitale umano che l’Ucraina non ha più.

Con il 69% degli ucraini che invocano la pace, la strategia europea si rivela per quello che è: un mito sanguinario, un sogno burocratico redatto in uffici climatizzati, che ignora l’odore dei morti in trincea e la fisica elementare della guerra di attrito.

E, ancora peggio, ignora il fatto che Mosca, se mai si trovasse davvero in difficoltà, potrebbe contare sul più potente e ampio arsenale atomico sul pianeta.

A CHI GIOVA L’IPOCRISIA DEL PROFITTO E DEL CONTROLLO?

Ma in ogni crimine, c’è un movente economico, e la Norvegia, patria dei centri studi che ci consigliano la guerra eterna, è lo stesso Paese che sta incassando 130 miliardi l’anno grazie all’aumento dei prezzi del gas, diretta conseguenza del taglio con la Russia.

I norvegesi osservano il conflitto dai loro salotti NATO, mentre il grafico della loro ricchezza nazionale si impenna in proporzione diretta alla durata delle ostilità.

Ma non solo la Norvegia ha i suoi motivi per tifare per la guerra.

Mentre l’America si apre al futuro – deregolamentando, abbracciando Bitcoin, proteggendo la libertà di parola e chiudendo la porta ai tecnocrati dell’OMS – l’Europa usa lo stato di emergenza bellica come cavallo di Troia per il controllo sociale: euro digitale, Chat Control (per ora, accantonata), censura delle piattaforme non allineate, come X.

L’obiettivo non è vincere la guerra a Est, ma blindare il potere a Ovest. È il socialismo della sorveglianza, l’ultima spiaggia di un’élite che teme il proprio popolo più del nemico esterno.

L’AMNESIA STORICA: LA MENZOGNA DELLE “VITTIME INNOCENTI”

Ma il vero cancro, la patologia terminale della classe dirigente europea, è l’ignoranza.

Un’ignoranza perniciosa, arrogante, priva di vergogna. L’Alto Rappresentante UE, Kaja Kallas, ne è l’incarnazione plastica quando afferma che la Russia è l’eterno invasore mai invaso.

Questa non è solo una bugia; è una bestemmia storiografica.

Basterebbe passeggiare per Torino e leggere le lapidi per smentire Bruxelles.

I piemontesi, nel 1855, andarono a morire in Crimea per interessi geopolitici, invadendo la Russia. E prima di loro? Nel 1600 i polacchi e gli svedesi arrivarono al Cremlino. Nel 1812 Napoleone portò mezza Europa a Mosca. Nel 1918, mentre la Russia collassava nella guerra civile, le potenze occidentali, Italia inclusa, invasero nuovamente il territorio russo per sostenere i Bianchi.

E infine, l’Operazione Barbarossa del 1941: un’invasione paneuropea sotto l’egida nazista.

Ignorare che la psicologia strategica russa si fonda sulla sindrome (storicamente giustificata) dell’accerchiamento non è un errore politico. Non è soltanto quello.

È un suicidio intellettuale e l’omicidio della Storia.

I nostri leader guidano il continente verso la guerra mondiale senza aver mai aperto un libro di storia, forse nemmeno un romanzo di Tolstoj.

LA GRANDE DIVERGENZA: IL TRADIMENTO DELLE ÉLITES

Inoltre, c’è un filo rosso che collega il silenzio sulle piazze vuote contro la guerra alla Russia e il clamore mediatico per Gaza. È la manipolazione del dissenso.

L’élite europea, quella che somiglia sempre più a una “cospirazione a cielo aperto” di burocrati e media corrotti, ha deciso che il nemico è a Mosca e che ogni sacrificio è lecito.

Mentre Washington cerca un “Petrodollaro 2.0” e costruisce nuovi equilibri con l’Arabia Saudita per stabilizzare il mondo e fare affari, Bruxelles persegue un’agenda che sembra disegnata per cancellare l’identità e la prosperità del continente: deindustrializzazione forzata, immigrazione usata come ingegneria sociale, e ora la guerra totale.

SALTANO GLI ALTARINI

Ma la realtà, per quanto la si voglia censurare, ha il brutto vizio di emergere. Elon Musk, pur nella sua brutale comunicazione, non ha tutti i torti: la burocrazia sta soffocando l’Europa fino alla morte.

Siamo un continente vecchio, gestito da chi non conosce la Storia del Continente, burocrati che credono di giocare a Risiko mentre il mondo reale si muove su algoritmi e materie prime che non controlliamo.

Gli altarini stanno per saltare. Come sta accadendo in Ucraina, dove la corruzione endemica non può più essere nascosta sotto il tappeto della propaganda eroica, presto anche in Europa emergerà il marciume.

Le verità sul periodo pandemico, le follie della transizione green e, soprattutto, l’assurdità di una guerra combattuta per procura senza strategia d’uscita, verranno a galla.

L’Europa si trova davanti a un bivio esistenziale: recuperare la propria sovranità, la propria memoria storica e il proprio pragmatismo, o affondare definitivamente nel delirio della sua classe dirigente, lasciando che la storia venga scritta, ancora una volta, da chi ha avuto il coraggio di guardarla in faccia.

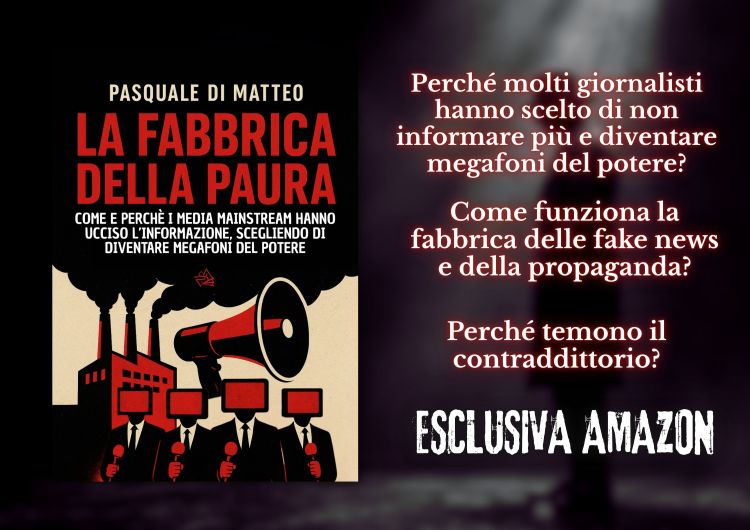

Dott. Pasquale Di Matteo

Giornalista freelance, esperto di Politiche Internazionali ed Economia, Comunicazione e Critica d’arte. Laureato in Scienze della Comunicazione, con un Master in Politiche internazionali ed Economia, rappresenta in Italia la società culturale giapponese Reijinsha.Co.