C’è un uomo che non può più lavorare, non può pagare l’affitto, né comprare da mangiare per i suoi tre figli, due dei quali appena nati. Non può ricevere un bonifico, né un compenso, né un aiuto.

Persino invitare quest’uomo a bere un caffè è, tecnicamente, un reato, perché da chi comanda è considerato un terrorista nonostante non abbia mai subito un processo.

Non è un boss della mafia, ma è soltanto un giornalista che si è permesso di dissentire con chi comanda nel suo Paese.

Se stavate pensando alla Russia o alla Cina, vi sbagliate di grosso, anche se sono comportamenti da dittatura, non certo da democrazia.

Il suo nome è Huseyin Dogru, è un giornalista di origini turche che vive in Germania e la sua colpa, agli occhi dell’Unione Europea, è aver espresso le sue opinioni, che, per un giornalista, significa aver svolto il proprio mestiere.

Il 20 maggio 2025, Dogru, cittadino tedesco e fondatore della piattaforma mediatica Red Media, è stato inserito nel 17° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, in quello strumento concepito per fiaccare la macchina da guerra di Mosca, che, per la prima volta, è stato puntato contro un giornalista europeo in quell’Europa che si vanta di essere civile e democratica.

La vita di questo giornalista, da quel giorno, è stata programmaticamente smantellata per quella che è, a tutti gli effetti, una “morte civile”, come l’ha definita lui stesso, senza la sentenza di un tribunale dopo un giusto processo, ma con l’editto di un comitato burocratico a Bruxelles, a porte chiuse, formato da persone che nessun europeo ha mai potuto votare.

Infatti, i cittadini europei possono eleggere solo i parlamentari di Bruxelles, non chi esercita l’effettivo potere, chi decide la politica, le sanzioni, chi cambia e decide la vita dei cittadini dell’Unione.

L’architettura del castello accusatorio contro questo giornalista è tanto fragile quanto terrificante nella sua logica, poiché l’UE accusa Dogru di “diffusione di disinformazione” e di legami con la propaganda russa, solo che non esistono prove di queste calunnie.

Solo tweet e articoli critici verso la NATO che il giornalista ha scritto nel pieno esercizio delle sue funzioni, che ha scritto verso Israele e nei confronti della gestione tedesca delle proteste pro-Palestina.

Opinioni dunque, che, nel caso di un giornalista, valgono molto di più visto che pensare e veicolare il proprio pensiero fa parte del mestiere.

La sua copertura delle manifestazioni studentesche all’Università Humboldt di Berlino, secondo l’accusa, seminerebbe “discordia etnica, politica e religiosa”, favorendo così la “destabilizzazione” russa.

Questo sillogismo è un capolavoro di autoritarismo da propaganda hitleriana, poiché si prende una posizione critica su un tema geopolitico sensibile, come Gaza, la si etichetta come “pro-Palestina”, si decreta che tale posizione crea “discordia” e, poiché la discordia interna è un obiettivo della Russia, si conclude che il giornalista è un agente della disinformazione russa. Fine della discussione.

Non servono prove di contatti, né di finanziamenti. Non serve un processo. L’associazione di idee, politicamente motivata, diventa una prova nonostante non lo sarebbe in nessun tribunale di nessuna democrazia al mondo.

Un meccanismo che nemmeno Pechino o Mosca sono mai riuscite a mettere in piedi.

LA BUROCRAZIA EUROPEA E LA NEGAZIONE DEL BUONSENSO

La brutalità della punizione è metodica e totale, con il congelamento di tutti i conti bancari.

La misura si estende di fatto alla moglie, sebbene non sia sulla lista, perciò senza alcuna colpa, lasciando una famiglia con due neonati senza mezzi di sussistenza.

La Bundesbank aveva approvato un minimo vitale di 506 euro al mese, ma le banche commerciali, terrorizzate dalle sanzioni secondarie, hanno bloccato l’erogazione per mesi. La stessa assicurazione sanitaria è stata cancellata.

Ogni aspetto della vita sociale ed economica è stato reciso, così come un divieto professionale di fatto gli impedisce di lavorare, tant’è che, persino il quotidiano Junge Welt, che aveva considerato di assumerlo, ha dovuto desistere perché pagare uno stipendio a Dogru costituirebbe una violazione delle sanzioni.

Il Ministero degli Esteri tedesco, il cui governo ha palesemente spinto per queste misure, lo liquida come “attore della disinformazione”, negandogli lo status di giornalista.

Ovviamente, questo non è soltanto un attacco a un uomo, ma è un chiarissimo messaggio a tutti gli europei.

È la creazione di un precedente spaventoso che avvisa tutti. Il giornalismo critico, il dissenso su questioni chiave della politica estera europea, può essere riclassificato come una minaccia ibrida e punito con l’annientamento economico e sociale, senza passare da un’aula di tribunale.

Proprio come avviene nelle più becere dittature.

L’avvocato di Dogru, Alexander Gorski, ha definito le sanzioni “prive di fondamento e motivate solo dalla politica”, una rappresaglia per la sua copertura critica del genocidio a Gaza.

Sono un atto dittatoriale che dimostra come la libertà di parola non esista in Europa. Almeno non esiste più quando diventi troppo scomodo per i burocrati al potere in Europa.

E ricordiamo che questi burocrati, mai eletti dagli europei, hanno poteri superiori ai governi eletti dai popoli in base ai programmi elettorali presentati nelle campagne elettorali dei rispettivi paesi dell’Unione.

Alla faccia dell’Europa dei popoli.

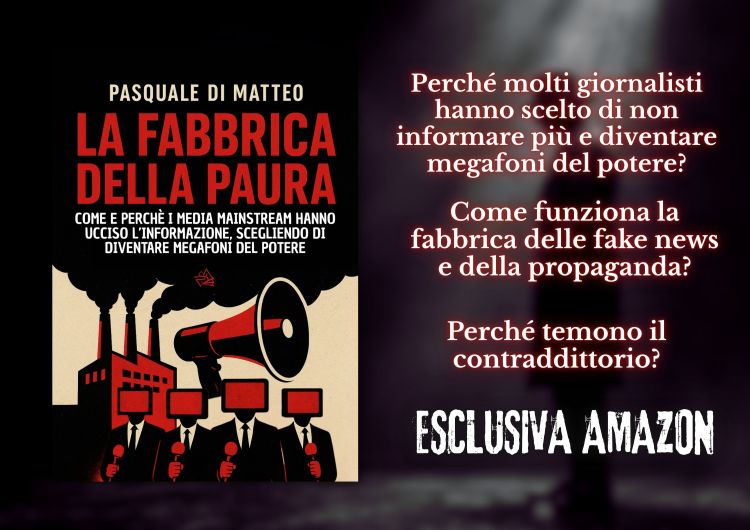

IL NUOVO REGIME CONTRO LA VERITÀ

Mentre l’Europa non ha alcun pudore per parlare ancora di democrazia contro gli autocrati del mondo, sta costruendo in casa propria un’infrastruttura di repressione del pensiero che quegli stessi autocrati le invidiano.

Si è creato un “regime della verità” in cui la libertà di espressione coincide con la libertà di essere d’accordo con la linea ufficiale. Se non sei d’accordo con Kallas, von der Leyen o con un altro burocrate., diventi automaticamente un pericolo, proprio come nei peggiori regimi del mondo, in totale antitesi con ogni forma di democrazia e di libertà di opinione.

Ogni deviazione è sospetta, ogni critica è potenzialmente un’operazione di influenza straniera.

E il caso del giornalista tedesco non è un’anomalia, ma quanto avvenuto anche a Gabriele Nunziati, giornalista licenziato per aver posto una domanda scomoda su Israele, a Frédéric Baldan, autore del libro inchiesta “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, che si è visto chiudere tutti i conti, e a Jacques Baud, ex colonnello dell’intelligence svizzero, sanzionato dall’Unione Europea nel dicembre 2025 per presunte attività di «destabilizzazione russa».

Anche nel caso di Baud e di Baldan, il congelamento dei beni e dei conti, è stato imposto a seguito delle posizioni critiche sulla guerra in Ucraina, sui media occidentali e, nel caso di Baldan, per essersi permesso di portare alla luce tanti scandali di von der Leyen, anche prima dei famosi messaggini.

Sono tutti casi che dimostrano in maniera incontrovertibile che l’Europa non è una democrazia sana, perché adotta metodi che prevaricano la giustizia, senza garantire il diritto a un giusto processo e applicando sanzioni sulla base di prove che non esistono e/o non hanno alcun fondamento logico, proprio come accade lontano dalle democrazie.

Il caso di Huseyin Dogru è il volto umano e tragico di questa deriva, un’ennesima dimostrazione di cosa sia diventata l’Unione europea che, nel suo lodevole intento di contrastare la propaganda del Cremlino, ha finito per adottarne i metodi, brandendo l’accusa di “agente straniero” contro le proprie voci critiche, scambiando la sicurezza per il silenzio, confondendo l’unanimità con l’unità.

Ammesso che si tratti di confusione e incompetenza e non, invece, di atti deliberati da un disegno dispotico.

Quando uno Stato o un’entità sovranazionale si arroga il diritto di decidere chi è un giornalista e chi no, quale opinione è legittima e quale “disinformazione”, e quando può distruggere la vita di un cittadino sulla base di accuse segrete e inappellabili, senza alcun processo, non sta più difendendo la democrazia, ma la sta smantellando dall’interno.

Perciò, alla luce di questo caso, analogo a tanti altri, – come Baldan, Nunziati e Baud, per esempio – se per combattere la Russia diventiamo come la Russia, chi ha vinto davvero?

Alla luce di queste minacce violente e inaccettabili contro la democrazia e la libertà di opinione, anche noi di Tamago rischiamo la fine di Baldan, Baud e Dogru?

IL RICATTO DI KIEV E IL PARADOSSO DI UN’EUROPA OSTAGGIO

Mentre Kiev stringe i rubinetti dell’oleodotto Druzhba, l’Europa scopre il prezzo di un’alleanza trasformata in assedio. Dalle minacce alle agenzie anti-corruzione al miraggio di una controffensiva fantasma, aumenta il rischio di un coinvolgimento diretto della NATO, nel paradosso economico di un continente che finanzia la sua stessa sottomissione.

L’ANATOMIA DEL CROLLO AMERICANO E IL NUOVO CAOS MONDIALE

L’illusione della stabilità globale è finita. Tra lo schianto del sogno americano, la guerra di logoramento in Ucraina e il nuovo scacchiere energetico dell’Artico, stiamo assistendo alla mutazione genetica della geopolitica.

L’ANNO DELLO SCOSCENDIMENTO

L’8 febbraio 2026 il Giappone ha smesso di essere un paese con una maggioranza fragile. 317 seggi. Potere assoluto. Sanae Takaichi ora può tutto. Ma il paradosso del potere totale è che toglie ogni alibi. Mentre lo yen affonda, gli anziani restano soli e i giovani non votano, la prima donna premier scopre che vincere…