L’incidente che coinvolge il consigliere presidenziale Francesco Saverio Garofani non è solo una crisi politica, ma un termometro della reale situazione politica italiana, al di là delle strette di mano di circostanza.

Non è la frase a definire lo scandalo. È il frastuono selettivo che ne consegue.

Una cena privata, qualche parola di troppo attribuita a un uomo chiave del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, e l’architettura istituzionale italiana trema.

L’auspicio di un “grosso scossone” per archiviare il governo Meloni, riportato da La Verità, ha innescato una reazione a catena che va ben oltre la normale dialettica politica.

Ha aperto una crepa nel rapporto, sempre delicato, tra il Governo e la Presidenza della Repubblica, trasformando quello che è un semplice sussurro in un boato che ora rischia di travolgere la credibilità del Garante della Costituzione.

Perché questa vicenda, più delle parole di Garofani, parla delle reazioni del Colle. E, soprattutto, dei suoi silenzi.

La cronaca è ormai nota. Garofani, stimato consigliere di Sergio Mattarella, avrebbe teorizzato la necessità di una nuova grande coalizione per sostituire l’attuale maggioranza.

Parole incendiarie, immediatamente trasformate in un’arma politica. Il quotidiano La Verità le ha pubblicate, il centrodestra, per bocca del capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, ha chiesto conto di una presunta “macchinazione”, evocando fantasmi di trame e interventi esterni.

La risposta del Quirinale non si è fatta attendere: una nota ufficiale, secca e sdegnata, ha liquidato il tutto come “un attacco costruito e ridicolo”, declassando le esternazioni a “chiacchiere da bar”.

Lo stesso Garofani ha parlato di “libere discussioni tra amici”, mostrando amarezza per una strumentalizzazione feroce.

D’altronde, in democrazia, potrai anche essere consigliere del Presidente della Repubblica, ma hai tutto il diritto di avere un’opinione sul governo. Contraria o a favore che sia. Soprattutto se la tua opinione non la esprimi in un contesto istituzionale, ma tra amici.

Ma il mistero si è infittito con la comparsa di una mail anonima, che ha fatto circolare le medesime dichiarazioni, alimentando il fuoco del sospetto.

L’ANATOMIA DI UNA CRISI

L’incidente Garofani è un perfetto caso di studio di sociologia della comunicazione politica, perché è un cortocircuito dove il confine tra privato e pubblico si dissolve, dove l’informalità diventa atto politico e l’interpretazione supera il fatto.

Da un lato, l’ipotesi delle semplici “chiacchiere da bar” è plausibile nel contesto di una Roma dove i destini della nazione si discutono spesso a tavola.

Ma dall’altro, la posizione di Garofani non è quella di un cittadino qualunque. I suoi pensieri, anche se espressi in privato, assumono un peso specifico, un valore simbolico che la politica non può ignorare.

Perciò, bisognerebbe stare attenti a ciò che si dice, soprattutto nella forma con cui si parla.

L’accusa di “destabilizzazione”, brandita dalla maggioranza, è la naturale conseguenza della fragilità dei nervi istituzionali.

In un sistema politico cronicamente instabile, in un’Italia perennemente in campagna elettorale, ogni parola fuori posto proveniente da un centro di potere percepito come “altro” – e il Quirinale lo è, per definizione – viene letta come una potenziale minaccia.

La vicenda, dunque, non misura tanto la volontà del Colle di interferire, quanto la perenne insicurezza di una classe politica che teme di essere delegittimata da un’entità superiore.

Anche perché il caso Berlusconi del 2011 è ancora vicino.

La reazione veemente del Quirinale, a sua volta, è un grossolano errore di comunicazione, perché non solo tradisce la volontà di proteggere la propria imparzialità, ma mostra anche il fastidio per un’erosione della propria sacralità, scadendo nell’arena del pettegolezzo politico.

IL SILENZIO ASSORDANTE SULL’ARTICOLO 21

La difesa, per quanto dovuta, dell’onorabilità di un collaboratore e della Presidenza è lecita?

Il Quirinale si è indignato. Giustamente, dirà qualcuno, per tutelare un’istituzione che deve apparire al di sopra delle parti. Ed è qui che la vicenda smette di essere un pettegolezzo e diventa un sintomo grave, quasi patologico.

Perché quello stesso sdegno, quella stessa levata di scudi, quella stessa difesa appassionata dei principi fondanti della Repubblica sono mancati, evaporati, mai nati, quando a essere colpito non era un uomo del Palazzo, ma l’articolo 21 della Costituzione: la libertà di stampa, di opinione e di espressione.

Fa specie, anzi, sgomenta, che il Garante della Carta Costituzionale si sia sentito in dovere di intervenire per delle “chiacchiere da bar”, ma non abbia sentito il medesimo imperativo morale quando il giornalista Gabriele Nunziati è stato licenziato per aver osato porre una domanda sgradita al potere. Un giornalista licenziato per aver compiuto il suo dovere di porre domande. Licenziato non a Mosca o a Pyongyang, ma a Roma.

Un atto di epurazione che ha il sapore di quelle latitudini, come Russia o Corea del Nord, che dovremmo guardare con preoccupazione, non con emulazione.

E fa ancora più specie che un silenzio tombale sia calato dal Colle sull’attentato subito da Sigfrido Ranucci, un giornalista la cui unica colpa è continuare a fare inchiesta anziché propaganda.

Non una sillaba da parte di Sergio Mattarella. Non un gesto di solidarietà. Non un richiamo solenne al valore sacro di una stampa libera, senza la quale una democrazia smette di essere tale e diventa un regime di apparenze.

OLTRE LE CHIACCHIERE: LA POSTA IN GIOCO

La vicenda Garofani, quindi, cessa di essere una banale contesa politica per diventare una cartina di tornasole della salute democratica del Paese.

Il Presidente della Repubblica ha fatto bene a chiarire con il governo, a proiettare un’immagine di simbolo super partes.

Ma la sua indignazione a comando rivela una scala di priorità preoccupante: la reputazione del Palazzo viene prima della libertà di un giornalista. La quiete istituzionale conta più del diritto dei cittadini a essere informati.

La vera tempesta non è quella scatenata dalle presunte parole di un consigliere, ma il silenzio che ha coperto il rumore delle minacce alla stampa libera, il vuoto lasciato da un’autorità morale che avrebbe dovuto tuonare e invece ha sussurrato, ma solo quando ha sentito minacciati i propri confini.

E in quel silenzio, si misura la distanza tra un’istituzione che si protegge e una democrazia che si difende.

Una distanza che, oggi, appare pericolosamente ampia.

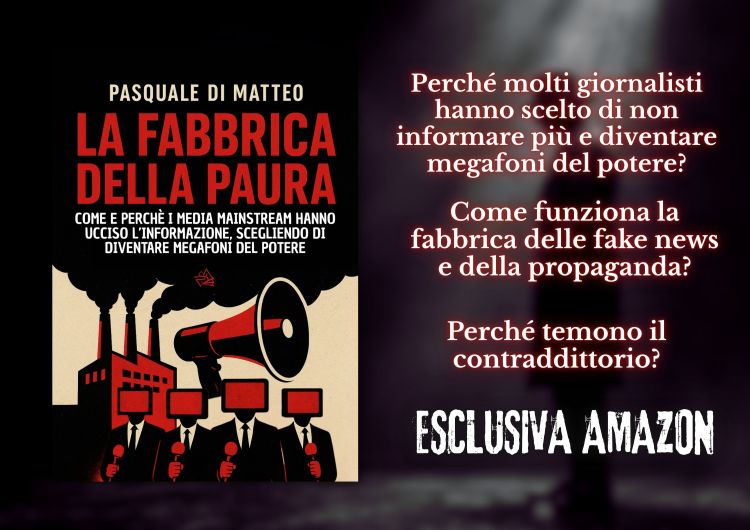

Dott. Pasquale Di Matteo

Giornalista freelance, esperto di Politiche Internazionali ed Economia, Comunicazione e Critica d’arte. Laureato in Scienze della Comunicazione, con un Master in Politiche internazionali ed Economia, rappresenta in Italia la società culturale giapponese Reijinsha.Co.